Interview

氏名

事業名

設立

所在地

経歴

荘さんは中国第の港湾都市である大連市出身。18歳で来日し、東京の大学へ進学。成人式も日本で迎え、多くの時間を日本で過ごす。東京を拠点にサラリーマンとして活動しながら、駐在員として中国に派遣されるなど中国文化に親しみ続けた。

中国古代音楽への興味から、日本から北京へと4〜5年ほど通い詰めました。そして出会った七絃琴(古琴)を本格的に学ぶ。

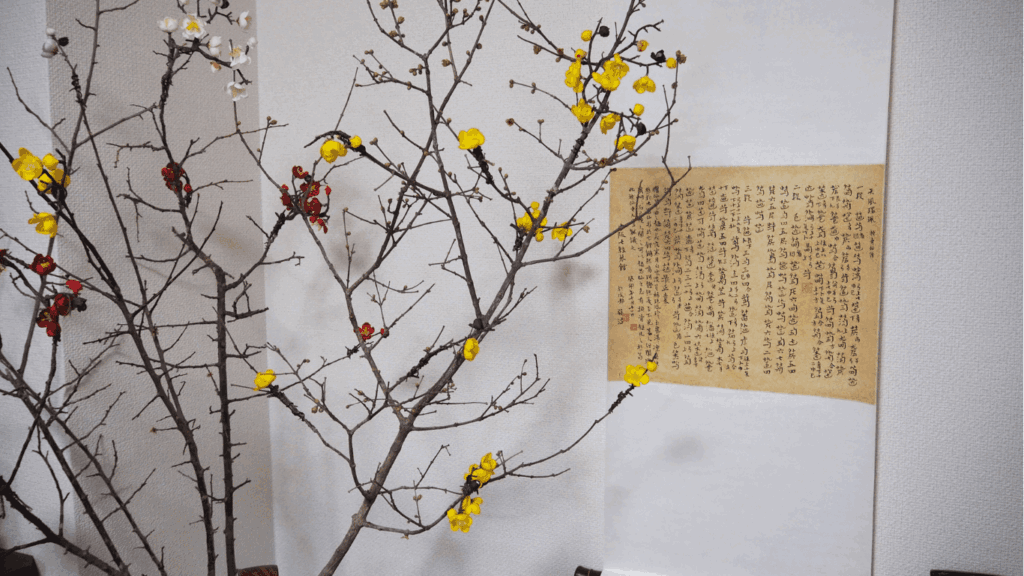

七絃琴は全長約130cmの木製弦楽器で、そのルーツは古く儒教経典『礼記』にも「士は故無くして琴・瑟を徹めず」と記述され、楽器として約3000年の歴史を持ちます。古代中国においては「君子の楽器」と称され、文人や士大夫階層の教養の象徴とされた過去もあるなど、楽器としてだけでなく精神修養や哲学的思索の道具として用いられてきました。

そんな古琴の文化的な側面と演奏技法とを修めた荘さんは、古楽器を扱う楽団に所属し、奈良や京都でのコンサートにも参加。

現在は「大阪七絃琴館」を主宰し、古琴の指導や演奏を行うほか、中国古代髪型装束講座、古代音楽と舞踊を融合したイベントの企画・運営を手がけています。中国の茶文化や薬膳の研究・普及にも尽力し、日本における中国古典文化の発展と日中友好に貢献している荘さんのイキザマに迫ります。

大阪七絃琴館は、中国最古の弦楽器「七絃琴」の指導・演奏を中心に、中国古典文化の魅力を伝える活動を行っています。現在、約40名の生徒が学び、演奏会や講座を通じて七絃琴の美しい音色を広めています。

古楽器を扱う古楽団を結成し、七絃琴の演奏と共に古典舞踊や漢服を取り入れたステージを企画。さらに、中国古代髪型装束講座や茶文化、古代食、薬膳などの研究・普及にも取り組むなど、中国文化の伝播に尽力しています。

ただ楽器を弾くだけでなく、音楽の背景にある歴史や文化を五感で体験してもらうことがコンセプト。お香を焚き、中国茶を楽しみながら、まるで古代へタイムスリップしたかのような空間を提供し、文化交流や日中友好に貢献することを目指しています。

幼少期から七絃琴に親しんでいたものの、本格的に学ぶきっかけとなったのは、北京での師匠との出会いでした。そこで七絃琴の奥深さと、古代文化の魅力に改めて気づき、学びを深めるようになりました。

大阪在住時にご近所付き合いから七絃琴を教えたことが、今の事業のはじまりです。初めは小さな教室でしたが、生徒が増えるにつれ、伝統文化を広めたいという想いも強まり今に至っています。

七絃琴は単なる楽器ではなく、歴史や詩、哲学と結びついた奥深い文化です。この奥深い伝統を多くの人に知ってもらい、日中の文化交流や友好の架け橋になれたらと考え、大阪七絃琴館を立ち上げました。

「私たちと一緒に、古代への旅をしませんか?」

大阪七絃琴館は、七絃琴を通じて中国古典文化の魅力を伝え、五感で歴史を感じられる体験を提供します。ただ楽器を演奏するだけでなく、曲の背景や歴史、哲学を深く学びながら、古代の文化を現代に蘇らせることを大切にしています。

お香を焚き、中国茶を味わい、漢服を纏いながら、七絃琴の音色に包まれる—そんな特別な時間を通じて、伝統文化の美しさを感じてほしいと願っています。文化交流を広げ、日本と中国の友好の架け橋となることを目指しています。

近年、中国ドラマの人気などを背景に、中国文化への関心が高まっています。七絃琴や中国古代装束の魅力をより多くの人に知ってもらい、実際に体験できる機会を増やしていきたいと考えています。

現在は教材の作成も一人で行っていますが、講座やコンサートを通じて、この文化を一緒に広める仲間を見つけることも目標の一つです。さらに、漢詩や歴史に描かれる世界を再現し、古代衣装を纏った壮大なステージを実現したいと考えています。

また、テレビやメディアへの出演も夢の一つ。七絃琴や中国古典文化の魅力を発信し、より多くの人にその奥深さを知ってもらうことで、日本と中国の文化交流に貢献していきたいと願っています。

大阪七絃琴館を訪れると、まるで時空を超えたような感覚に包まれます。七絃琴の優雅な音色が響く空間は、単なる音楽体験ではなく、歴史や哲学、詩の世界まで感じられる特別な時間です。

荘さんは、単に楽器を教えるのではなく、その背景にある文化や思想まで深く伝えようとされています。漢服を纏い、香を焚き、中国茶を楽しみながらの演奏会は、まるで古代の世界に迷い込んだような感覚。五感を通じて歴史を体験する、まさに唯一無二の学びの場です。

七絃琴を通じて、文化交流や日中友好の架け橋になりたいという荘さんの思いが、多くの人に届くことを願っています。この素晴らしい伝統文化が、より多くの方に広まることを期待しています!!

Other

Interview

トップページへ戻る

最新記事へ

記事一覧へ